常声寺の狂歌額・発句額【じょうせいじのきょうかがく・ほっくがく】

- [公開日:]

- [更新日:]

- ID:13027

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

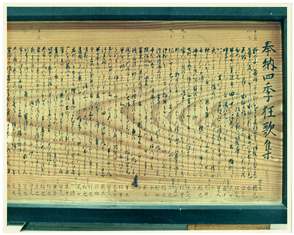

常声寺の狂歌額

天保7(1836)年10月、常声寺へ奉納された狂歌額で、玉川舎毒也の選である。

22名による94首が収められており、互選の結果、最高点は12点で、橋也作の「野や山に通ふには似ず乙女らは黒羽二重の羽織はなさず」であり、次席は桂男作の「客人も目を覚す頃島原に月をおくりて鳴くほととぎす」、また三席は豆也作の「化はひせず色にや出んと恋ふ身は寝乱髪を人やとがめん」で、いわゆる通人の集まりであった。

天保7年は天保飢饉が漸く深刻化し、人心もすさんでいたが、それでも生活に明るさを求めて、狂歌をたしなむ人たちが、尾鷲を中心に22名もいたということは、大きな意義を持っている。

たて71cm、よこ212cmの大きなもので市内では最も古い文学額である。

指定区分 | 市指定 |

|---|---|

指定種類 | 有形文化財(書跡) |

指定登録日 | 昭和51(1976)年5月17日 |

所在地 | 尾鷲市中村町10-41(中央公民館) |

所有者 | 常声寺 |

一口メモ | 地元22人の吟詠 |

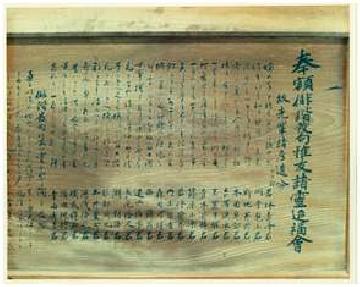

常声寺の発句額

明治36(1903)年7月常声寺において、楽天社の主催により発句の先輩である21名の故人の供養をしたとき、奉納された発句額である。

明治初年から発句をたしなむ人たちが100名を超え、楽天社という結社をもち、尾鷲文壇の主流をなしていたが、その指導者は細々園淇水(土井幹夫氏)で、平山香雨(林兵衛氏)や東龍孫(宗軒氏)が補助していた。

明治36年の供養のときは、若林寿峰以下故人も21名に達していた。供養の席には社中25名が参加し、故人の句21句、現存者の52句が掲載されている。

指導者の細々園淇水は、追善供養の詞を書き誌して、そのあと「明けやすき夜やありし世の語りくさ」と一句を添えている。また香雨は、「月にもと別れた道や草のつゆ」、龍孫は「一声は法の手向けぞほととぎす」と詠んでいる。

たて57cm、よこ205cmで、尾鷲俳壇研究の唯一の貴重な資料である。

指定区分 | 市指定 |

|---|---|

指定種別 | 有形文化財(書跡) |

指定登録日 | 昭和51(1976)年5月17日 |

所在地 | 尾鷲市中村町10-41(中央公民館) |

所有者 | 常声寺 |

一口メモ | 46人句吟 |